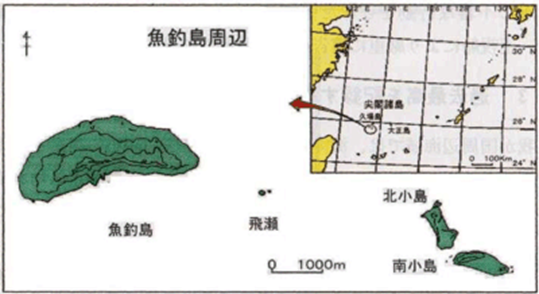

この「恐怖・安心の心理戦」が日本の安全保障、特に尖閣諸島周辺と東シナ海の領海に対してどのように行われているのでしょうか。

中共は、現場の判断で武力行使をできるように海警に国内法の根拠を与え、大型の武装船で行動させています。一線を越えていないように装いながら、日本の領海、尖閣諸島に対する侵入等の活動を段階的に高め、放水や体当たりなどの不法行動をエスカレートさせ、問題が生じそうになると外交的に平和的な話し合いを持ち出します。

中共は、共産主義者がとってきた伝統的な(?)革命推進の方策に現代の情報戦を統合した手法で、巧妙に振舞っています。

その基本パターンを説明します。

1. 中共の心理戦の基本パターン

① 恐怖

武装化した海警船で日本の領海侵入を常態化し、航空機にADIZに侵入させ、漁船を装った武装船を活動させ、時には不意の接近や航路妨害などを繰り返して、さまざまな脅威を持続的に作り出します。

中共の主張を行動で示すことにより、日本に「危険な状況だ」という意識を持たせ、軍事衝突の可能性を持たせるすることにより、恐怖を与えようとします

② 安心

恐怖を与えつつ、外交的には対話路線を演出して、自制を強調し、自分たちが不法行動をしているにもかかわらず、日本と対等の立場での話し合いの場に立とうとします。

その一方で、文化交流を促進したり、経済交流を拡大して利害関係者を増やしたりすることで、友好関係をアピールし、中共への同調者を拡大しています。

友好関係を維持していれば、軍事衝突を避けることができる、中共は友好関係を優先しているのだと、日本に誤った安心感を持たせようとします。

この友好関係を装って、安心を拡大させることが、心理戦の核心になります。

③ 現状追認の強制

この「①恐怖と②安心」を繰り返し、既成事実を積み上げ、日本を安心に慣れさせる一方、尖閣での不法行動を繰り返し、尖閣が自国の管轄区域であると国際発信し、海警法による領海内武器使用を法的根拠としたパトロールを常態化させ、無人機の飛行連続侵入を日常化して、脅威に対する感覚を麻痺させていきます。

こうして不法行動に対する意識を低下させ、日本が抗議や反応行動を起こしにくい環境を作っています。

2. 日本へ与える心理戦的影響

① 不法行動への感覚が麻痺

毎日侵入が繰り返されても武力衝突にはならないため、日本の世論は次第に「これくらいは許容範囲だ」と誤認するようになり、不法行動(領海侵犯等)への感覚が麻痺してきます。また不法行動をエスカレートしときの対応が鈍くなります。

② 中共に対する安心の拡大

中共は、衝突しないギリギリの線を推し量って行動し、外交的手段を使って安心を与えます。侵入が続いても戦争にならないため、「中国が自制するから大丈夫」という誤った安心が生まれます。

③ 対応行動の抑制

侵入日数が増えて日本の抗議やスクランブルが日常的になっても問題が大きくならず、不法行動への感覚が麻痺してくると、政治的・経済的な関係を優先し、現場の対応行動を抑制するようになります。その結果、中共は「日本はこのレベルまでは許容する」と学習し、日本の対応行動抑制に合わせて行動をさらにエスカレートさせます。

④ 現場の疲弊

自衛隊や海上保安庁が対応するための人的疲労、維持・管理の組織的負荷等が大きくなると、日本の行動選択肢が狭まります。また、単純な人為的ミスや地域との軋轢などが生じるとそれに乗じて問題をプレーアップさせ、さらに日本の対応の緊張感と複雑性を大きくしていきます。中共の行動がエスカレートするにつれ、現場の疲弊を増大し、中共の心理的優位を大きくしていきます。

⑤ 国際的な認識の変化

尖閣への既成事実が続くと、周辺国は、中共がこの海の実力者で、尖閣の海域は中国の影響圏にあると受け入れ始めます。尖閣に利害関係のない国々は、自国と中共との二国間関係だけを考慮するようになり、国際社会の認識が中共寄りに傾く可能性があります。

3. 心理戦への対処

① 「慣れ」を発生させない

侵犯が起こるたびに明確な非難声明を発し、対応行動を形式化させない。

② 国民への積極的情報公開、周知活動

海保・自衛隊の対応状況を積極開示し、政府の危機管理行動を可視化する。

③ 国際世論へのアピール

尖閣は紛争地ではなく中国の侵入行為は国際秩序への挑戦だと、繰り返し発信する。

④ 周辺国(台湾・フィリピン・米豪等)との一体的行動

国際社会の世論を味方につける。

⑤ 「中国に依存しない」関係の構築

中共への経済依存を抑える。中共が優位に立った途端、心理的な安全保障は崩れる。

4. 結論

尖閣に関する中共の目標は、実効支配です。

領土紛争では国際法よりも「周辺国と国際世論の認識」が勝敗を分けます。

中共は、日本の危機意識を鈍化させ、国際社会には「尖閣は係争地だ」と印象付け、尖閣を実効支配するため、軍事的手段ではなく複合的な手段をもって、日本の「認知と慣れ」を変え、尖閣を実質的勢力圏へ塗り替えようとしています。

尖閣問題は軍事ではなく「心理戦の最前線」にあります。