災害防止研究所は、防災備蓄を推進するため、防災備蓄食の有効利用(寄贈)をする活動をしているが、活動を通じて、さまざまなことに触れる機会があり、考えさせられることがある。

その一つが、日本における「貧困」の問題だ。

日本ユニセフ協会は、SDGsクラブの「指標1のターゲット」として、2030年までに世界中で「極度に貧しい」暮らしをしている人を無くす、ことを掲げている。[1]

世界の最貧国、アフガニスタンの例を示して問題の深刻さを訴えかけ、先進国である私たちの身の回りにも隠れた貧困が存在するのだと問題を提起し、あなたの身近にある問題なのだから貧困の解決に関心を持ちましょうと共感を呼ぶというストーリーで、参加を呼び掛ける。

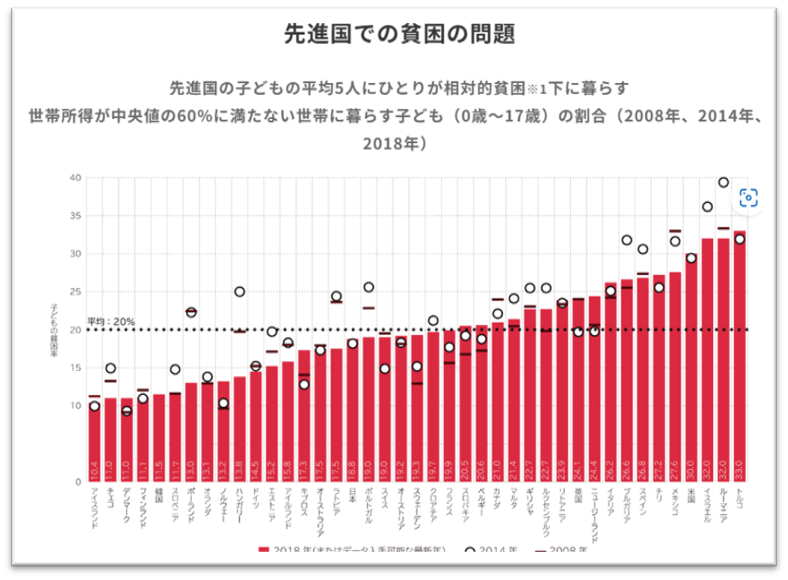

しかし、次に先進国での貧困の問題として「先進国の子どもの平均5人にひとりが相対的貧困下に暮らす」ことを示す「世帯所得が中央値の60%に満たない世帯に暮らす子ども(0~17歳)の割合」のグラフを見ると、別の疑問が湧いてくる。

「貧困とは何か」という疑問だ。

[1] 1.貧困をなくそう | SDGsクラブ | 日本ユニセフ協会(ユニセフ日本委員会)

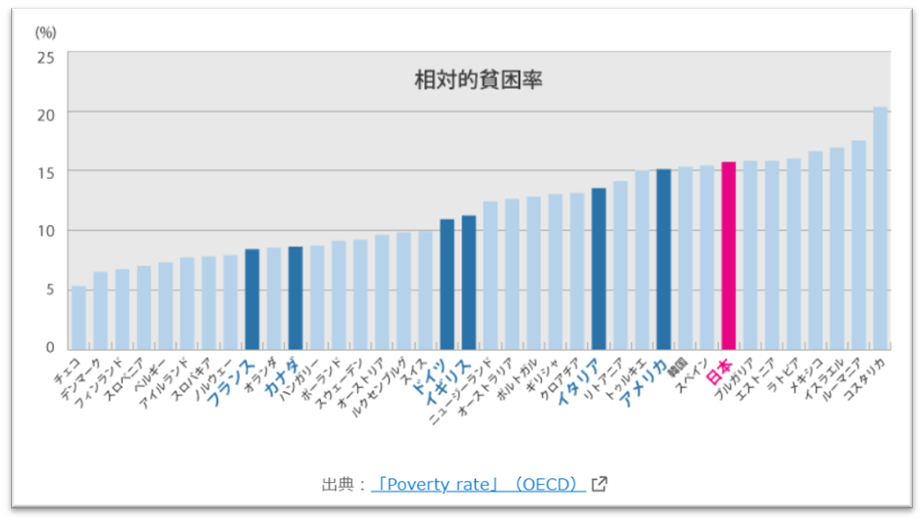

あるいは、OECD(経済協力開発機構)の統計を示して、「2021年の日本の相対的貧困率は15.7%でOECD加盟国38カ国中7位」だ。

G7のなかでは最も高い水準で「深刻な状況だ」という。

「相対的貧困率」は何を表しているのか。

日本では、厚生労働省が相対的貧困率をもって「子どもの貧困率(17歳以下)は11.5%となっている」[1]と言っているが、そもそも日本のなかでの相対的な指標でしかない。しかも、世帯の可処分所得に基づいて算定しているので、不動産や預貯金は含まれない。

平均所得水準の60%に満たない「17歳以下の子どもを持つ」家庭の生活水準を表す指標だ。

自国内での平均値との比較なので、どんなに豊かな国であっても「相対的な貧困」は必ず存在するし、そもそも貧しい国の貧困と豊かな国の貧困を比較することはできない。

相対的貧困率が「その国のなかの経済格差を表している指標」でしかないにもかかわらず、「世界の最貧国」を取り上げたのちに日本社会の「相対的貧困」を取り上げて、貧困に対する問題意識を煽るストーリーを語り、社会的活動につなげようとする姿勢は、極めて不健全だと思う。

[1]「厚生労働省2022(令和4)年国民生活基礎調査委の概況」14.pdf P14「6 貧困率の状況」

確かに子ども食堂や生活困窮者に対する支援は、意義のあることだ。

しかし、子どもの「相対的貧困」の背景を考えると、根本は大人の問題で、経済や雇用、家庭につながる。しかも、一般的には、子育て世代が収入も貯蓄もが少ないなかで、生活を切り詰めながら子育てに努力するのは古今東西、世の中の常であって、社会に出た青二才が相対的に裕福な暮らしをできる社会などありはしない。

決して解決できる問題ではない。解決は、夢や希望があることでしかない。

絶対に解決することのできない「相対的貧困」を社会問題として取り上げることがどのような結果を生むのか。

善意の活動を強い個の育成を妨げ、家庭を崩すことにつながったり、経済的(資本主義的)豊かさや成長を求める姿勢、困難を解決する姿勢を失わせたり、社会への不満を募らせたり、格差の存在を悪とする左翼的な発想につなげてはいけない。

確かに、個人の責任や自助努力を過度に強調するのは息苦しくなるし、家族や家庭に縛られて生きることが苦しく感じることもあるだろうし、地域コミュニティ全体で弱者を助け合う精神は重要だ。

しかし、人間は自分が生まれた、言わば天与の環境のなかで生きていくしかない存在で、強い個を養うことも社会生活の第一歩も家庭から始まる。社会のコミュニティの核としての家庭の大切さや日本社会の古き善きものを受け継ぎながら、一つ一つ問題を解決していくことが求められている。

災害防止研究所は、万が一に備える防災備蓄食が、日常生活の安全安心に役立つことを嬉しく思う。