1 南海トラフ巨大地震発生時の問題点

(1) 被害予想

ア 直接的な被害

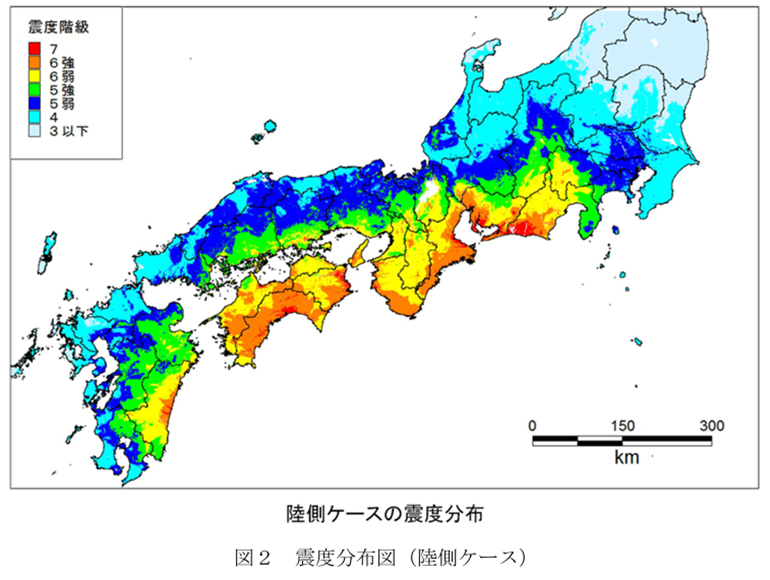

南海トラフ巨大地震の最大規模を想定したケースでは、太平洋に面する静岡県から宮崎県まで10県の広大なエリアで、地震動と津波による東日本大震災の10倍以上の甚大な人的物的被害(死者・行方不明者約23万人、住宅全壊等約210万棟等)がでると見積もられている。[1]

「東日本大震災の10倍以上の甚大な人的物的被害」と言ってもピンと来ないので、東日本大震災他で明らかになった我が国の防災体制の問題点を具体的に挙げて再点検しつつ、南海トラフ巨大地震を想定し、防災態勢の改善方向の一案を考察してみたい。

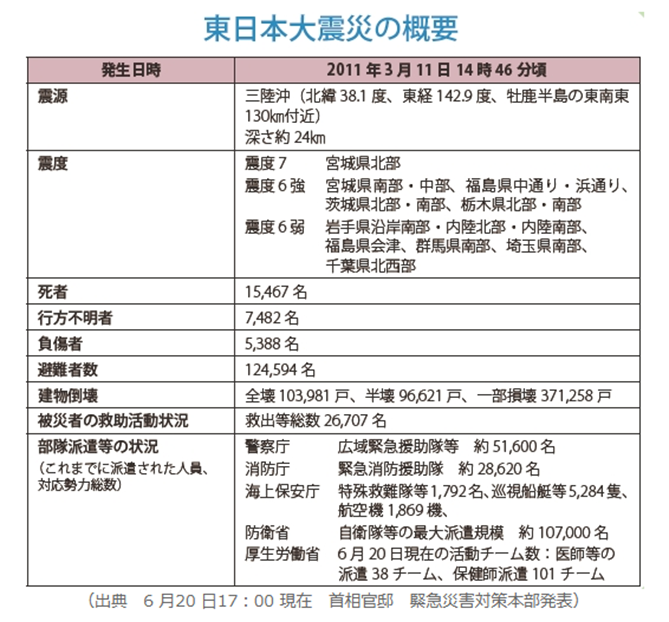

【参考】東日本大震災の概要[2]

イ 災害対応の指揮機能(自治機能)の喪失

東日本大震災では、多数の市町村(基礎自治体)が発災とほぼ同時に機能を喪失した。

市町村というと国や県に比べて力のない自治体だと見られがちだが、現実には、住民の生命と財産を直接保護する責務を担い、地域住民への行政サービスの実体を握る極めて重要な役割を果たしている。市町村が“基礎自治体”と呼ばれる所以である。

都道府県は国や都道府県は市町村を支援する広域応援の役割を果たすのだが、誤解を恐れずに言えば、基礎自治体を広域で“取りまとめる” 役割を果たしているに過ぎない。

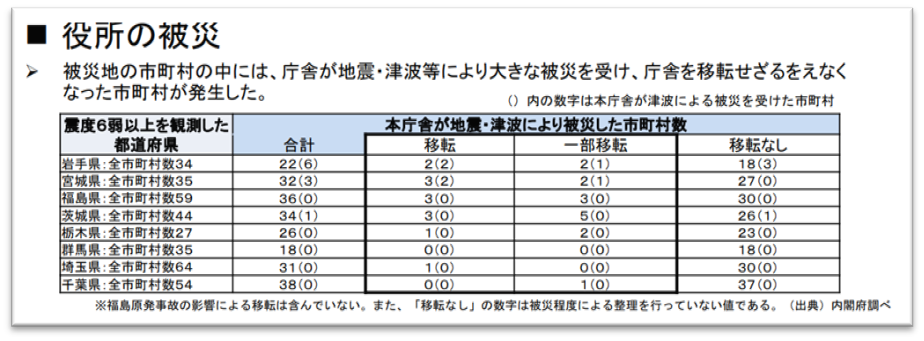

東日本大震災では、津波被害及び震度6弱以上の地域で13市町村(福島原発事故の影響によるものを除く)が庁舎を失い、15市町村が一部を移転することとなった。[3]

熊本地震(2016年4月14日)では、大津町、益城町、宇土町、八代市、人吉市が、倒壊の危険性から庁舎を使用できなくなった。大規模災害時、庁舎は喪失しないまでも相当数の職員が参集できず、機能不全に陥ることも想定される。

発災が平日の昼間であった東日本大震災の際の三郷市では、発災当時、庁舎で勤務していた職員は6割弱、休暇等が約1割、公務外での不在者が約1割、公務等で庁舎を離れていた者が約2割で、庁舎外にいた職員の半数以上が参集しなかった。このことから職員の大多数が勤務している平日の昼間に発災した場合においても、計画通りに災害対策本部を立ち上げることは難しいことが予想される。

2024年元旦の1610という厳しい条件下で発災した能登半島地震での七尾市職員の参集状況は、1日目約30%(149名/471名)、2日目約57%(268名/471名)、3日目に約56%(265名/471名)であった。[4]

地域住民の生命と財産を保護する責務を担い、行政サービスの実体を握っている基礎自治体や広域防災の取りまとめを担う都道府県が被災して、一時的、もしくは完全に機能を喪失したときにどうするかは大規模災害時に直面する大きな課題になる。

(2) 救援活動と指揮統制組織

東日本大震災では、日本の防災能力の全力を挙げて救急救命活動が行われ、その間の被災地域住民の秩序正しさと落ち着いた行動は世界中から驚きをもって称賛された。大きな問題として報じられることはなかったが、現実にはその陰で多くの犯罪行為が見られた。

民心を安定させ、治安の維持を図りつつ、円滑な救急救命活動、復旧につなげるためには、広域の被災地にもれなく救援部隊を送ることが求められる。その一方、応急対策や復旧促進の視点からは、被害状況を見極め、活動の焦点と優先順位を定めて限られた勢力の救援部隊を被害甚大な地域に重点的かつ機動的に運用していかなくてはいけない。

大規模な騒擾(治安維持)事態などを考慮しなければならないとき、政府から明確な指示・命令を出して、消防、警察、自衛隊などの災害救援部隊の運用を一元的に統制し、地方自治体と総合調整することが不可欠になるが、10県をまたがる広大なエリアで南海トラフ巨大地震が起きたとき、国の意思決定をする常設の指揮統制組織がない。住民の生命財産保護の責任を持つ地方自治体には、十分な指揮統制組織も実働部隊も担保されていない。

東日本大震災では、災害対策基本法に基づき同法制定以来、初めて緊急災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)が設置され、第1回の対策本部会議で「災害応急対策に関する基本方針」が決定された。

原子力災害への対応については、東京電力(株)より福島第一原発において原災法第10条に基づく事象が発生したとの通報を受けて官邸対策室を設置するとともに、地震の発生直後、既に招集されていた緊急参集チームを拡大し、協議を行った。

その後、被害がさらに拡大し、東京電力(株)から原災法第15条に基づく事象が発生したとの通報を受け、内閣総理大臣は原子力緊急事態宣言を発令し、原災法制定以来はじめて内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部が設置された。[5]

国に常設の指揮組織がないので、並立した二つの災害対策本部から出された方針や指示に基づいて形の上では省庁の判断で、実態は現地で活動する部隊指揮官の判断で災害救援活動は行われた。

救援活動に遅れや齟齬が生じれば、政府に不満が集まる。被災者の不満が統治機能を失った地方自治体や現地に派遣された救援部隊に向かうようなことにでもなると、混乱が深まり人心が乱れる。東日本大震災時の政府は、情報を集めるために省庁の情報責任者を災害対策本部に配置するという人事的な苦肉の策で迅速かつ正確に状況を把握しようとした。

タイムリーな情報、特に現場からのニーズは、平時業務で地方自治体と密接な関係があり、関係業界等を指導する責任権限を持つ省庁に縦割りで集まる。だからと言って、各省庁に判断を任せるわけにはいかない。キーパーソンを災害対策本部に引き抜かれてしまった各省庁は混乱したという。そのなかで、各省庁は所掌業務に係る災害対応を必死になって競い合うという状況になった。

防衛省では、緊急災害対策本部と原子力災害対策本部の二つの災害対策本部から指示が流されたため、発災当初は何故二元的に指示、命令が流れてくるのかが理解できず、慣れるまで混乱したと聞いたが、各省庁とも同じような状況だったと思われる。【続く】

[1] (「南海トラフ巨大地震の被害想定について(建物被害・人的被害)」令和元年6月 内閣府政策統括官(防災担当))

[2] 特集 東日本大震災 : 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)

[3] 「第7回地方都市等における地震防災のあり方に関する専門調査会(参考資料2)」

地方都市等における地震防災のあり方に関する専門調査会 第7回 : 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)

[4] 内閣府HPの被害情報及び七尾市本部会議資料等から

[5] 第1節 政府の活動 | 平成23年版 消防白書 | 総務省消防庁 (fdma.go.jp)