ウ 大震災等の教訓と改善方向~緊急消防援助隊~

東日本大震災で消防は、発災から6月6日までの88日間、44都道府県の712消防本部から3万人を超える(平成23年12月1日現在)消防職員が、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県、長野県及び静岡県の8県において、緊急消防援助隊による応援活動を実施した。

緊急消防援助隊の1日の最大派遣数は1,912隊7,035人にのぼり(3月18日)、被災地の消防活動のニーズと調整しながら救援活動を実施した。[1]

先に述べたように、消防の最大の特徴は、「住民の生命と財産の保護」(地方自治の本旨)を責務とする基礎自治体の防災力として位置づけられ、「市町村消防の原則」に基づいて運用されることである。

市長村長が管理し、消防本部が指揮するのが基本だが、1719市町村に対して、消防本部数は722、単独の消防本部を持つ基礎自治体は434しかない。市町村は実働部隊を直接握っていないうえに、市町村の指揮機能(応援受入れ能力)は極めて弱い。にもかかわらず、「被災した基礎自治体を応援する」建前で支援を受け入れる。

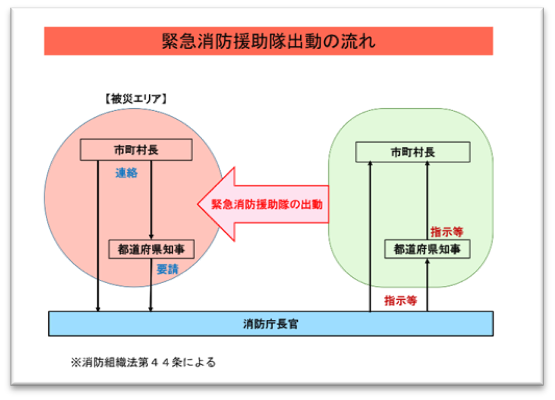

このような現状下、全国の消防機関の援助体制を構築するため、他の自治体から被災した基礎自治体に支援部隊を差出すよう対策されたのが緊急消防援助隊だ。

緊急消防援助隊は、大規模・特殊災害の発生に際して被災地の消防機関だけで対応できない場合、消防庁長官の指示により機能別に臨時編成される部隊である。平成7年の阪神・淡路大震災の教訓をもとに創設された。

緊急消防援助隊の登録隊数は6,600隊(令和5年度末)。

大規模災害時、消防庁長官の出動指示による“市町村消防の集まり”で編成され、被災した市町村消防の補完的な役割を与えられる。

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、東海地震に備えて作成した緊急消防援助隊のアクションプランを全国の消防本部と共有することにより即座に出動できるようにしている。

消防庁は、緊急消防援助隊の増隊、活動体制の充実強化を図るとともに、消防団を中核とした地域防災力の充実強化、ICT等を活用した地方公共団体の防災・危機管理体制の高度化などにより、消防防災体制の充実強化に取組んでいる。

東日本大震災では、地震発生直後、消防庁長官から被災県以外の44都道府県に対して緊急消防援助隊の出動を指示、岩手県、宮城県及び福島県の3県に向け、延べ約3万1,000隊、約11万人の隊員を被災地に派遣し、「市町村消防の原則」に基づいて被災した基礎自治体の長が指揮する形をとった。

各都道府県から派遣された部隊の延べ数は多くなっているが、長期に自分の市町村を留守にするわけにはいかないので極めて短期間でローテーションすることとなった。長時間の移動をして被災地に駆けつけたものの被災地の状況を把握した頃には交代しなければならず、応援を受け入れた市町村も混乱したと聞く。

消防庁長官は出動を指示するが、(被災地の大きな転戦等を除き)現場での活動方針や部隊間の活動調整等について直接指揮命令する権限は持たない。

緊急消防援助隊は、指揮支援部隊、都道府県大隊、航空部隊及び特別の任務を行う部隊で編成される。都道府県大隊は、消火中隊、救助中隊、救急中隊など被災地における必要な任務毎に編成される。最小単位は各消防本部のさまざまな機能を持つ隊(車両)で、都道府県ごとに派遣規模(人数)がまちまちに異なっている。

都道府県大隊の上位に統括指揮支援隊や指揮支援隊が組織(県等災害対策本部・消防調整本部に派遣)され、地上・航空部隊の配分運用の広域調整を実施するとともに、県庁所在地消防本部などの都道府県大隊指揮隊における代表消防本部が現地消防部隊の運用を行う。

大災害時、効率的な救援活動を実施するためには、明確な指揮系統の保持と指揮機関の要員の充実は不可欠なのだが、消防本部には大部隊指揮の教育・経験もノウハウもない。元々その機能は期待されていない。増してや、その消防本部によって臨時編成派遣された地上部隊(緊急消防援助隊)に指揮統制能力はなく、受け入れ自治体消防による現地調整を補完するのが通常である。

緊急消防援助隊訓練は消防庁主催の下、ブロック毎の「持ち回り」で実施され、能登半島地震はじめ災害現場を経験したチーム・要員レベルで経験を重ねてはいるものの、臨時編成の組織と要員に、組織的な指揮・統制・調整する能力を積み上げることは難しい。

そもそも自衛隊のような大部隊運用のノウハウは、個人だけではなく、指揮、兵站などの後方支援、情報などさまざまな機能を持つ組織の内に積上げられるのだから、平素から指揮機能も兵站能力も情報能力も備えていない組織が大部隊を運用するノウハウを持つことは不可能に近い。

(2) 警察

警察職員の定数は296,302人(警察庁8,026人含む)、都道府県警察の警察官は259,802人となる。(2023.3.31現在)[2]

警察庁長官は、国家公安委員会の管理の下、警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督しているが、基本、地方警察組織なので、都道府県警により運用される。状況に応じて管区警察局が活動を統調整する。

全国の都道府県警察に災害対策のエキスパートチームとして、救出救助活動を行う広域緊急援助隊が設置されている。広域緊急援助隊は、緊急交通路の確保等を行う交通部隊及び検視、身元確認等を行う刑事部隊から構成される。

加えて機能別に、航空部隊、機動通信部隊、地域部隊、生活安全部隊、機動捜査部隊、支援対策部隊などが支援する。

東日本大震災では、岩手県、宮城県及び福島県の公安委員会からの援助の要求等により、全国から、1日当たり最大約4,800人(岩手県警察+約1,400人、宮城県警察+約1,900人、福島県警察+約1,500人)を派遣し、被災地における警察活動を支援した。[3]

警察は、全国から各都道府県警察を増強支援した部隊をもって、災害時急増する交通対策、防犯・治安維持、検死・身元確認等、警察にしかできない業務を遂行する。

東日本大震災後、緊急災害警備隊(約3000人)、即応部隊(最大約10,000人)を新設するなど災害派遣能力を充実強化しているが、自活能力を持っていないため被災地の周辺地域にある民間施設に宿泊して救出救助活動を行わざるを得ないこと、ローテーションを考慮しなくてはならないことなどから、過度に集中運用することはできない。

南海トラフ巨大地震の場合、被災が予想される10県を増強するとなると、1県当りへの派遣規模は、東日本大震災時と同程度以下になるだろう。

何よりも、警察は“警察にしかできない業務”に専念せざるを得ない。[4]

それこそが警察の災害救援活動だ。

(3) 自衛隊

自衛隊の勢力は、陸海空の現員総数は227,843人、うち陸上における救援活動の主力となる陸上自衛隊の隊員数は137,024人で、警察官の半分程度。

予備自衛官は47,900人、即応予備自衛官は7,981人いるが、動員の法的裏付けが十分に整備されていないのでほぼボランティア参加のようになった。(2023.3.31現在)

東日本大震災では、自衛隊は、10万人態勢構築の総理指示を受け、最大時で約10万7,000人が派遣された。東北方面総監を長として、災害対応では初の統合任務部隊を編成し、陸・海・空自部隊、予備自衛官(即応予備自衛官1,374人及び予備自衛官496人)が一丸となって対応した。[5]

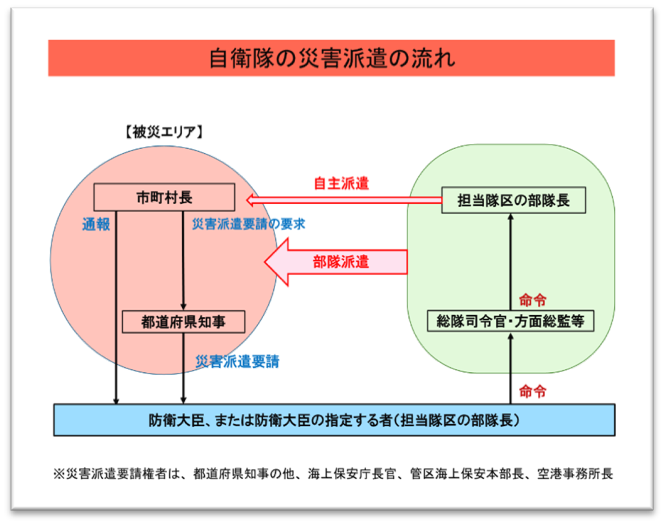

自衛隊は、都道府県知事等の災害派遣要請を受けて出動し、広域防災の責任を持つ都道府県知事が本部長を務める災害対策本部の統制下で行動する。現場では、基礎自治体の長の統制を受け、調整しつつ活動する。防衛任務のために一定の勢力を拘置しなければならないが、災害派遣を命ぜられた部隊は救出救助活動に専念する。ここが都道府県からの寄せ集めで短期間のローテーションで活動する消防や警察の部隊との決定的な違いになる。

勢力の大きさもさることながら、優れた機動能力(隊員の徒歩行進能力を含む)と自活能力を持っているので、社会インフラの完全に破壊された被災地の中心部に進出して活動することができるのが強みである。ただし、第一線で救援活動に従事する部隊を支援するため後方支援に相当の勢力を割かなければならないので、おそらく南海トラフ巨大地震の際も、東日本大震災での派遣規模を大きく上回ることは難しいだろう。

言うまでもなく、自衛隊は「国を守る」ことを主任務にし、外敵を排除し、国家機能を維持存続させるための役割を果たすのが本来の役割だ。

災害派遣は自衛隊員の士気を高め、国民の自衛隊の存在への認知と支持を高めてはいるものの、国民の災害時の期待値と自衛隊員の本来任務優先の意識の間に、微妙なギャップを生んでいる。【続く】

[1] 第5節 緊急消防援助隊の活動 | 平成23年版 消防白書 | 総務省消防庁 (fdma.go.jp)

[3] ALL.pdf (npa.go.jp) 「平成23年 回顧と展望 東日本震災と警察」

[5] 2 東日本大震災への対応の総括 (mod.go.jp))