3 問題点の総括

東日本大震災を主な題材に、南海トラフ巨大地震を巡る国の主要な災害対応手段である消防、警察、自衛隊の勢力や機能の現状と問題点等について個別に分析したので、南海トラフ巨大地震を含む国家的な大災害(危機事態を含む)が起きた場合の問題点を総括してみたい。

①基礎自治体の管理下にある消防が「国民の生命財産保護」の実働組織になる。

②基礎自治体の規模に応じて、消防本部等の組織機能、職員数はさまざまである。

③消防組織は、都道府県以下、主として市町村のエリアで平素の消防・救急対応を主体とする活動を前提に設計されている。

・災害対応の勢力・機能・ノウハウは不足している。

・消防本部の指揮能力は地域・職域限定的で、大部隊の指揮・統制能力はない。

・現場での調整能力はあるが、広域の多機関調整は県災害対策本部に依存する。

・消防庁長官や知事に消防を指揮する権限はない。

④基礎自治体(災害対策本部)の部隊指揮・統制能力は不足、もしくは欠落している。

⑤国の実働組織である自衛隊は、一般に都道府県知事等の要請にしたがって派遣され、都道府県や基礎自治体(市町村)の災害対策本部の統制下で活動する。防衛大臣が自衛隊を指揮して災害救援活動を行うことは法的に難しく、適切ではない。

⑥警察による被災地域の「公共の安全と秩序の維持」は、円滑な災害救援活動を行うための大前提になる。災害時、被災地域の都道府県警察能力を増強する必要があり、災害救援活動はその余力を持って実施することになる。[1]

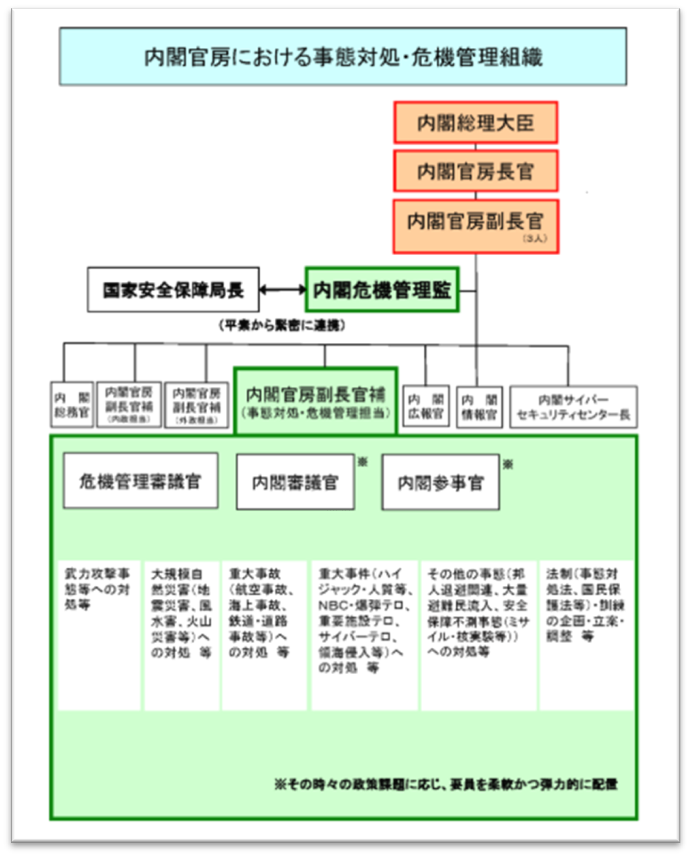

⑦国の常設の災害時(危機時)の指揮機能がない。実働組織の動きを省庁横断的に統制調整し、国の災害時指揮活動を担うノウハウを持った人材が育てられていない。

⑧国への情報は、市町村が報告するよう災害対策基本法第53条に規定されているが、現実には、各省庁から報告処置されなければ適時に正確な情報は入ってこない。

日本は、基礎自治体が災害に対応し、国や都道府県はこれを支援することを基本としているので、国の常設の指揮機能を持っていない。国家的な大災害(危機事態を含む)が起きた場合、国民の生命財産を守る手段も指揮能力も整備されていないと言っていい。

「国民の生命財産保護」の任務を与えられている基礎自治体の首長は、管理している消防に指示し、消防本部長が部隊を指揮して対応する。

消防はその名の通り、消火を前提とした法律で規定されていて、消防庁長官は、市町村消防に対して「助言、勧告、指導」することはできるが、指揮権を持たない。

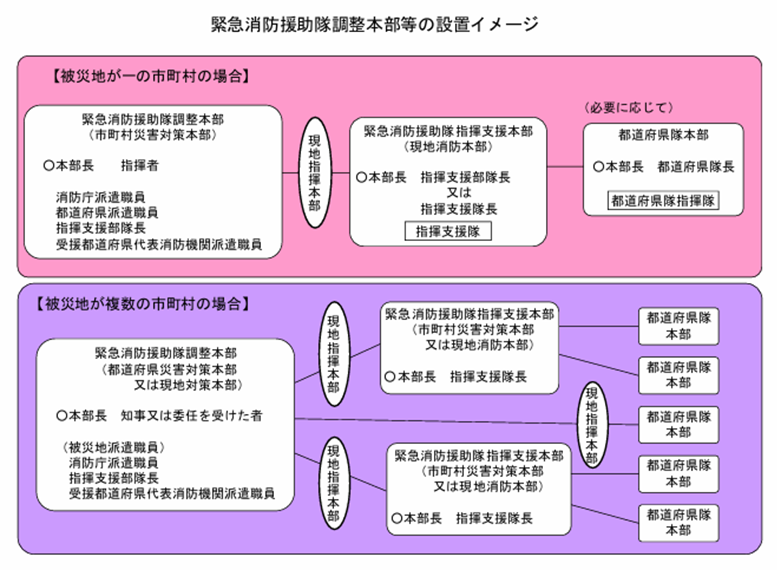

大規模災害時、政府は政府本部、現地対策本部を設け、都道府県本部は部隊派遣等を要請、総合調整し、被災市町村災害対策本部のもとで、警察・消防・海上保安庁・自衛隊の合同調整所が設置され、現場の災害救援活動は被災市町村の消防本部長の指揮で行われる。[2]

国家としての「平時の国家的な危機事態へ対処する機能」が欠落している。

4 危機対応能力の抜本的改善

(1) 全般態勢

日本の防災体制は、「市町村消防の原則」を前提にしている。市町村の防災対応機能(本部機能)が失われた場合にも、住民の生命と財産の保護に責任を持つ市町村長が消防本部長を通じて消防(防災)の指揮を担うことになっている。大規模災害を論じるときも、この枠組みを前提にして、被災市町村に対していかに応援を送り込むかだけを焦点にしている。

国内外の環境の変化に対して、現状改善型の対応をしてきた結果、消防の対応能力の限界を超えてしまっている。

課題は、国と地方自治体による「国民の財産生命の保護」の責任権限の枠組み作りであり、国がどこまで地方自治に踏み込むかのルール作りだ。

「地方自治の原則」につながる「市町村消防の原則」を守りながら、国の災害対応の指揮統制能力と実働組織を充実強化するためには、何をどう改善していけばよいのか。

基幹とすべきは、現在までその重要な役割を担ってきた消防だろう。

災害が起きるパターンは、次のように類型化される。

- ①基礎自治体の行政区域内の災害対応

- ②都道府県の行政区域内の災害対応

- ③都道府県をまたがる広域の災害対応

- ④特殊な対応能力を必要とする災害対応

- ⑤国家的な大災害(危機事態を含む)への対応

当然、主たる問題は、⑤の「国家的な大災害(危機事態を含む)への対応」である。

危機事態を含む国家的な大災害への対応を考えるとき、「消防」の名称では、名と任務の実が一致しない。

消防庁にテロや武力攻撃から住民(国民)を保護する任務を付与した時点で、消防庁の任務を超えてしまった。本来、消防庁が持っていた消防や傷病者の搬送と災害対処は、日常的な災害に対処するための機能にしか過ぎなかった。想定している災害の規模や影響の大きさは、消防の前提とはまったく異なるものになっている。

名は体を表すものでなければならない。

災害は、「異常な自然現象や人為的原因によって、人間の社会生活や人間の受ける被害(広辞苑)」のことを言うから「防災庁」でも良いのかもしれないが、「消防」の語と並んでこれまで使われて来た「防災」の語のイメージを超えて国家的な危機に対処するための組織であることを強調する意味から、ここでは消防庁を「危機管理庁」とし、内閣府に移管することを前提に記述する。

危機管理庁は、平時における「国民の生命と財産を保護」する役割を統括して実働部隊を指揮し、日本国における①~⑤までの災害対応を主任務とする。国レベルと地域(管区レベル)での災害対応の統制調整と部隊運用に関する指揮統制機能を持たせる。

①と②のレベルの災害対応はこれまでとほぼ同様に、基礎自治体と広域防災を担当する都道府県に対応責任を持たせ、必要に応じてこれをサポートする。

複数の都道府県にわたる③の広域災害と④の特殊な対応能力を必要とする災害への対応は、危機管理庁から都道府県庁等に所要の指揮機関の支援要員を派遣する。

国家的な大災害(危機事態)へは、危機管理庁が全国の消防を直接指揮して対処するとともに、関係機関の総合調整、統制を担う。

全国からの応援部隊に対して、国のレベルでは、兵站、端末地の管理、輸送交通統制、備蓄等の資源管理、情報活動など、地域及び県レベルでは、応援部隊の派遣調整、防災資源の融通管理などを実施する。発災から復旧までの一定期間、端末地管理及び輸送交通統制の業務を担う機能も必要だろう。

備蓄物資の現況を把握し、災害時の救援物資の供給を管理する。

危機管理庁は、地方自治体の「国民の生命・財産を保護し、安全・安心を確保」する役割を国が補完するための組織として、NSCの指針に基づいて活動する。

一挙に完成形が出来上がるものではないから、まずは現在の消防庁の任務になっている大規模災害対処、国民保護の機能を充実強化し、改善に改善を重ねて作り上げていけばよい。

緊急事態や非常事態は国民生活全般に大きな影響を及ぼす事態になり、法的枠組みが異なってくるので別途検討する。

(2) 消防職員の身分と人材育成

消防職員は国家公務員とし、地方勤務と地域勤務と全国勤務の三種に区分して管理する。処遇の不統一は不公平感を生み、統一した訓練や人材育成、指揮統制を難しくする。

平時の任務は、基礎自治体の首長の危機管理研修の実施、危機管理教育、教育訓練、活動に必要な情報収集及び研究開発とする。

基礎自治体の首長の危機管理研修と地方自治体等の防災職員研修を義務化する。定期的に関係機関(関係省庁、指定公共機関、指定公共団体を含む)と連携した総合的な防災訓練演習を主催して、指揮統制能力を養い、また国の災害対策本部、NSCとの連携を演練する。

消防の勢力は、長期の教育研修参加、病気や休暇などによる不稼働率を考慮したうえで、平時において3交代(任務、待機、休務)のローテーション勤務を基本とすることができるよう定員を増強する。待機要員は、常に訓練に従事する。

有事には必要に応じて勤務ローテーションを変更することにより、ローテーション内の待機要員を動員する。

危機管理を強化するためには、組織作りと人材育成を同時に考えなくてはならない。真に必要な人材は、組織の任務遂行のニーズからしか生まれないし、運用のノウハウを蓄積することができないからだ。

消防職員の強みは、現場重視の姿勢にある。しかし、現場で勤務する多くの消防職員は役所の行政事務を身につける機会はない。消防職員の行政事務能力は、人事的な措置によって、基礎自治体の役所で勤務させたり都道府県や国(消防庁)に出向させたりして培っている。

逆に、消防庁や都道府県の役所で採用された行政職の職員は、現場を知らない。

出向を命じられた消防職員が、行政と現場とのコミュニケーションをとり、現場の問題意識を行政に反映するという重要な役割を果たしている。

人材を国や都道府県に出向させるのは意義のあることだが、出向者を出すことによって現場の勤務にシワ寄せが行き、組織の柔軟性を失わせている。年々任務が増えるだけでなく、導入される器材や技術は高度化、専門化している。

複数の任務をこなすためには資格を取らなくてはならない。人事異動等に伴う教育研修による不稼働を前提として定員を設定して、人材育成と即応性向上の基盤にする。

現場重視の人材育成を基本として、採用制度を充実する。

現在の消防大学校の名称を変更(例えば、危機管理大学校)して、これを頂点とし、都道府県及び政令指定都市にある消防学校(研修教育機関)を、例えば警察の管区に相当する地域ごとに統合整理し、国、複数の都道府県をまたがる地域、都道府県、基礎自治体の各レベルにおける災害対応指揮能力を有する専門家(指揮官)を養成する。

機能別の専門家は、全国共通の教育機関を設けて養成する。

勤務地域(勤務形態)に応じて採用し、選抜試験により登用する。

現在、基礎自治体で採用、管理され、消防本部が基礎自治体で運用している消防には、兵站や輸送など大部隊運用の概念からしてない。

大部隊の後方支援には、第一線で活動する勢力の少なくとも3倍は必要であるとされる。現在の陸上自衛隊でさえ、大部隊運用に理解のある者は方面総監部勤務経験者の一部に限られているし、創設当初から部外に委託することを基本として戦力設計されているから後方支援能力は極めて限定的になっている。

必要に応じて、陸上自衛隊の後方支援能力を増強して、消防の後方支援を実施できるようにすればよいし、自衛隊と連携して人材育成し、運用を補完する。

「危機管理庁(仮)」において、各省庁を横断的に統調整に従事する職務には各省庁からの出向者を、地方自治体との統調整に従事する職務には地方自治体からの出向者をもって充てる。

現場と上級指揮組織間の人事交流のなかで、国民保護などの行政と連携した危機管理能力、全国及び地域レベルでの部隊運用能力、自衛隊や警察他との調整能力を養い普及する。

国~都道府県~地域の各レベルでの、大部隊運用、機能別のさまざまな運用ノウハウを身につけさせ、適任者を養って、消防庁、あるいは都道府県庁のキャリア並びのポストに積極的に登用し、指揮組織から現場までの一体感のある組織にする。

地方自治の責任権限と組織能力の不一致、非常時における地方自治体と国の責任権限の在り方という、国家の制度上の根本的な問題が消防の現状に現われている。

国民の安全は、地方自治の原則にしたがって確保するのではなく、国が主体的に責任権限を行使できる制度、組織機能を作って国民の生命と財産の保全を図り、現場に根付いた人材を育成しなくてはいけない。

消防の名と消防の持つ任務の実を一致させ、総務省消防庁を「内閣府危機管理庁」として発展、改編することを提言する。

以上

[1] 「気づく、東日本大震災 その3 災害応急対策と警察法、警職法」【東日本大震災10年】東京法令出版株式会社 (tokyo-horei.co.jp)

[2] 「大規模災害時の救助・捜索活動における 関係機関連携要領」(令和4年6月版 総務省消防庁)*shiryou5-1.pdf

【参考1】

【参考2】

※省庁の災害時の自治体支援組織(消防・警察・自衛隊を除く)

1 海上保安庁

2 移動電源車(総務省)

3 ICTユニット(同)

4 移動通信機器(同)

5 災害派遣医療チーム:DMAT(厚生労働省)

6 災害派遣精神医療チーム:DPAT(同)

7 農業農村災害緊急派遣隊:水土里災害派遣隊(農林水産省)

8 緊急災害対策派遣隊:TEC-FORCE(国土交通省)

9 災害廃棄物処理支援ネットワーク:D.waste-Net(環境省)

10 法務省矯正局特別機動警備隊:SeRT(法務省)

【参考3】

緊急消防援助隊調整本部等の設置イメージ(160326siryo_3.pdf)