災害防止研究所代表理事・吉田明生が、千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会の「終戦80周年懸賞小論文」で、最優秀賞をいただきました。

「千鳥ヶ淵戦没者墓苑」は、先の大戦において海外で亡くなったすべての戦没者の御遺骨を祀る「墓地」である。「無名戦士の墓」とはしなかった。「戦士」とすると軍人に限られてしまい軍属・一般邦人といった人々を包括しにくいことが理由だった。

現在、370,467柱(令和5年10月4日現在)のご遺骨がこの墓苑に奉安されている。

単なる「墓地」であれば、一般的には、一周忌、三年忌、七年忌などの年忌供養や命日ごとの供養、それに毎年の盆供養や彼岸行事などで子孫のまつりをうけることによって鎮められ清められていく。日本人の先祖祭祀の考え方にしたがえば、弔い上げの三十三年忌や五十年忌までは死者として祀り、それ以降、死者の霊魂は個性を失って先祖群へ融合し、神となる、という考え方になるだろう。

しかし国家として多くの「戦士」を含む戦没者の慰霊になると、そうはいかない。年忌をあけて神様と同列の存在になってしまったからお終いになるわけではないし、念仏を唱えるように平和を祈念し、誓うというだけでも足りない。

国民軍を常備する近代国民国家にとって、戦争に自らの生命を捧げる「戦士」の存在は不可欠なもので、国際法では「戦士」の役割と一般市民の存在とを厳然と区別している。

国のために命を捧げることを誓約し、命をかけて国家に奉仕した者を称揚して名誉を与え、その家族ともども養っていく現実的な保障がなくては国の存在が危うくなってしまう。

アメリカではアーリントン国立墓地に無名戦士の墓があり、イギリスではウエストミンスター寺院境内に無名戦士の墓がある。いずれの無名戦士の墓も、戦場から誰とも特定できない数体の遺体の中から一遺体だけが選ばれ、その戦争におけるすべての無名戦士を代表するものとして埋葬されているという。名前が分からないからと言って、どこの国も決して、国に忠誠を尽くした「戦士」を等閑(なおざり)にすることはない。

死者の霊を慰めその御霊の安らかな落ち着きを願うための儀礼的行為として感謝し敬うことはもちろんだが、それ以上に国家として感謝を表し、自己犠牲の精神や国家に対する忠誠心を称揚することが必要になる。

「戦士」は、国家が追求する平和を築くために働き、血を流す。軍事力が問題を解決するのではないが安定を築くために決定的な役割を果たしてきた。それが戦争で、その役割を担うのが「戦士」だ。彼らは「心ならずも」散華したのではない。彼らの使命感を軽んじてはいけない。自らの役割を深く認識して任務に邁進した。だからこそ、尊いのだ。

慰霊には、二つの意味がある。

一つは、世界中の万人に普遍的な、世界平和と安定と発展を守っていくという理想への誓いの慰霊である。和を尊ぶ日本人の価値観や先の大戦の戦禍を鑑みると、世界平和を祈るのは極めて自然な発想であるし、戦没者として軍人・軍属・一般人を包括し慰霊するのは、一君万民の思想からすべての国民を御寶として等しく扱うことにも通じる。

もう一つは、近代国家として国民一人ひとり自らが平和のために戦う覚悟を誓う慰霊だ。誰しも平和を願うのだが、どうしようもないこともある。人間には戦ってでも守っていかなければならない価値がある。そのときに何ができるか。そのために何ができるか。

「戦士」を慰霊する心は、不動明王の姿に似ている。不動明王は右手には諸刃の宝剣を握り、左手に羂索を持ち、背にメラメラと燃え盛る火焔を背負い、瞳孔を見開いて忿怒の形相を見せているが、決して戦おうとしているのではない。我が身を捨て、血がにじむほど歯を食いしばり下唇を噛みしめ、必死の形相で己を抑えつつ何かを救おうとしている姿なのだという。

厳しい現実の世界に生きる者の誓いの慰霊である。

理想と現実の慰霊、両者相俟って、人の真の姿を現すものになる。二つのいずれかが欠けても聞く人に不安を抱かせてしまい、広がりのある共感を呼ぶことはない。

慰霊は、過去の人のものではない。今を生きる人々を未来に繋ぐものでなければならない。この二つの意味を言葉に表して慰霊し、覚悟を受け継いでいくことが「戦没者」が未来へ託していったかけがえのない日本という財産を受けつくことになるのだと思う。

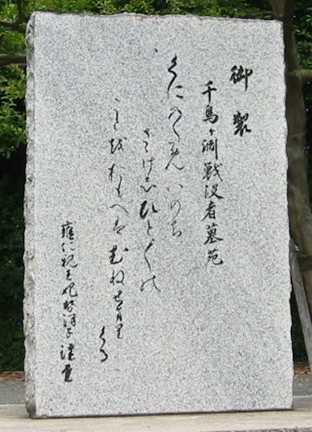

昭和天皇御製

「くにのため いのちささげしひとびとの

ことをおもへば むねせまりくる」

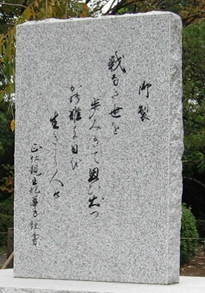

上皇陛下御製

「戦なき 世を歩みきて思い出づ

かの難き日を 生きし人々」