1 全般

人口183万3千人、74万世帯(R2国勢調査)

全人口の約65%が都市部に集中。都市部では高齢化比率(65歳以上人口が全人口に占める割合)が20 ~25%程度。農村部では30~50%となっている。

計画体系は、福島県総合計画(2022~2030)が最上位になる。国土強靭化地域計画(2021~2025)は、各県にもありがちなパターン通りのもので特徴はない。

福島県地域防災計画は、非常に分かりやすくまとめられている。

福島県復興計画は、5年ごとの計画で現計画は2025年までで、じ事後の計画は未定。

2 地勢的特性

県の面積は、北海道、岩手県に次ぐ全国第三位で、四国並みの面積がある。

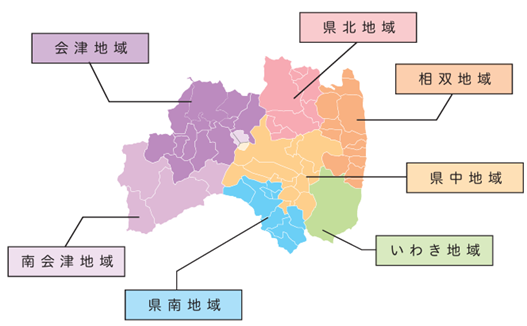

地勢は、中通り軸、会津軸、浜通り軸の3つの縦軸と横断道軸、北部軸、南部軸からなる横軸を県土の骨格とし、その結節点を7つの生活圏と捉えている。

これらの生活圏の自立的な防災生活圏の形成を図るため、書く地域を担当する振興局ごとに災害対策本部を設置することとしている。

3 県の危機管理

情報収集を重視している。

特に消防本部の災害情報を基礎自治体から、情報収集するということだが、市町村消防が基本であることから、基礎自治体と消防本部との連携関係や危機管理意識のレベルによって精粗がある。

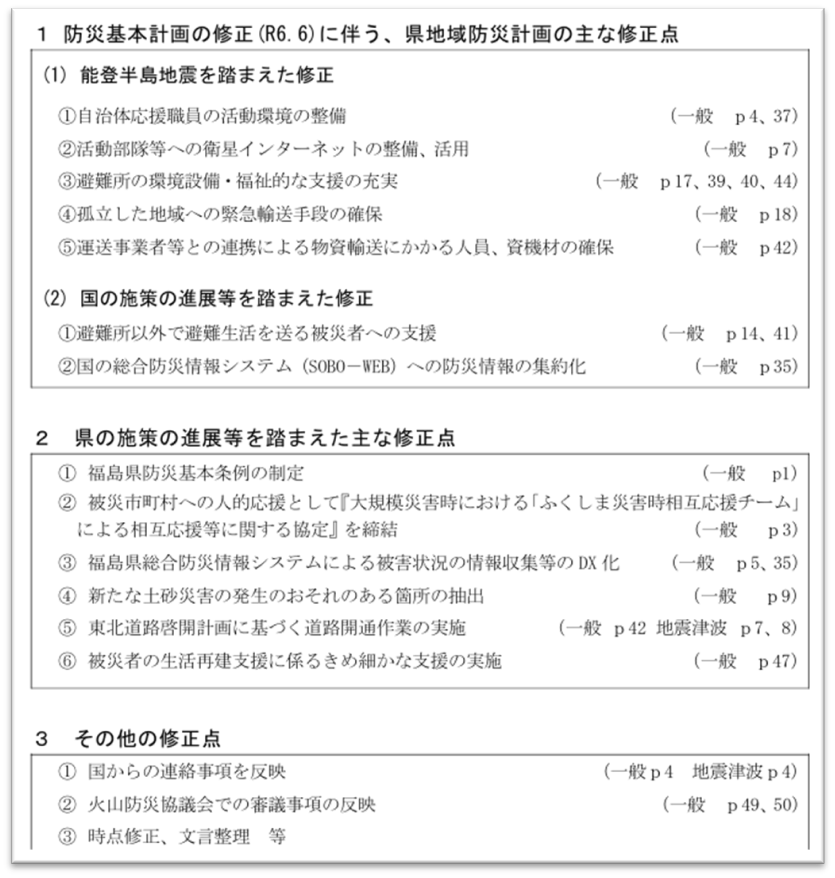

4 地域防災計画

防災基本計画の修正に伴う修正のほか、県の主要な修正点としては、福島県防災基本条例の制定、福島県総合防災情報システムによる被災状況の情報収集態勢の強化等がある。

細部は、以下の通り。

このほかに、災害対応を時系列で整理した防災行動計画(タイムライン)の策定を重視している。

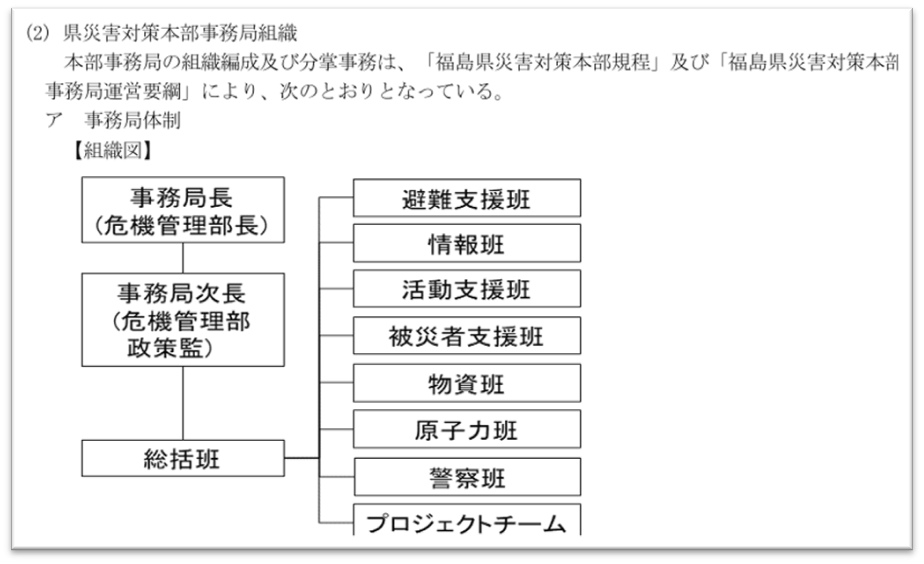

災害対策本部事務局は、総括班(総員39名)、避難支援班(総員24名)、情報班(総員39名)、活動支援班(総員21名)、被災者支援班(総員30名)、原子力班(総員30名)、合計約180名に加え、警察、プロジェクトチームで編成される。

5 防災意識

東日本大震災があり、沿岸部が壊滅的ともいえる津波被害を受け、現在も原子力発電所の廃炉に関する処置が継続し、台風被害などもあったものの、元来、災害が少ない県で、基本的に住民の防災意識が高い県ではない。

東日本大震災後、14年が経過し、震災経験者も次第に少なくなっている。

住民の防災意識、自助と共助の意識高揚を、根本的な防災施策として取り上げている。

令和7年度の事業は、県民の自助促進、地域における共助の促進を大きく取り上げている。

令和7年4月1日から施行された福島県防災基本条例では、県民、自主防災組織、事業者に強く自助・共助を呼びかけ、県民に直接防災情報を届ける福島県防災アプリの普及(現在の登録数約10万人)を図っている。

また小冊子「ふくしまマイ避難ノート」や「防災ガイドブック そなえるふくしまノート避難編」を配布し、各世帯の防災意識の普及に努めている。

やはり長い目で見れば、地域の特性(地勢、人)に応じた防災施策を重視することが基本だ、ということだろう。